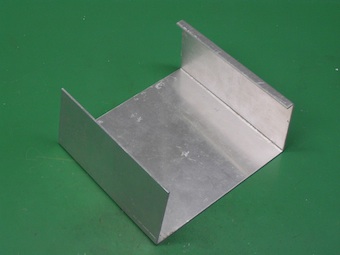

40年程前に別の予定でベンダーで曲げて作っておいたもの。

やっと日の目を見ることになった。 |

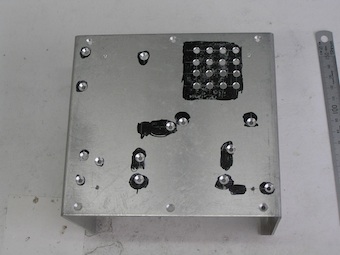

穴加工のケガキ |

|

部品、ユニットの取付けは皿ネジで底部の出っ張りをなくす。 |

カバーは1mm厚のアルミ板を曲げて作った。

放熱の穴を開けておく。 |

すべての穴加工が完了。 |

カバーはマットブラック(つや消し黒)に塗装。 |

レタリングで英数文字を転写して

つや消しのクリヤーラッカーで抑えてある。 |

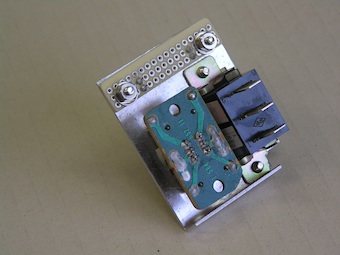

マイク入力と出力レベルコントロールのサブパネルユニット。 |

マイク入力ジャックのコモンはシャーシと絶縁したいので

こんなタイプにした。 |

電源スイッチと送信スイッチのサブパネルユニット。 |

送信スイッチは配線用の専用基板があってよかった。 |

買ってデッドストックの長い休眠からついに出番が来た

日置製の38型VUメーター! 感度はfs1mA |

メーターアンプはオーディオ用リニアICで作って

メーターに直付けしてユニット化しておいた。 |

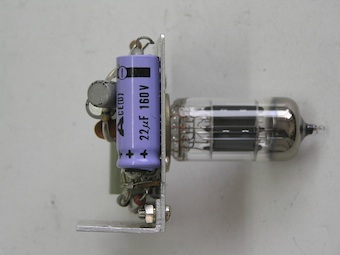

双三極管12AX7A、5本選んで差し替えてノイズや

誘導ハムなどを比較してみたが大差なく良好だった。 |

回路のほとんどをこのサブシャーシ内で組み上げて

動作確認、調整、測定、定数変更などを済ませておく。 |

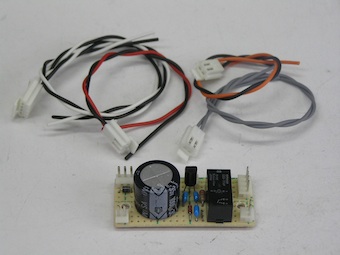

DC電源基板。VUメーターアンプ用に30V、トランジスタアンプ用に3端子レギュレーターで13.8V。送信信号のリレーも同居。 |

カセットテレコの録音基板から切り出して改造したアンプ。

回路各部にワイヤラッピングのピンを取付けて配線用に使う。 |

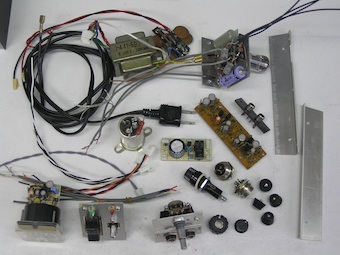

主要パーツ、ユニットなどの全て。 |

|

出力の個別表示を入れ忘れてしまった! |

|

照明にチップ型高輝度LEDを取付けた。 |

|