|

3.5MHz短縮ダイポールアンテナ CD78Jr 撤去 ('23.6.6〜6.23) |

CD78Jrは昇降時建物が障害になるため218Cブームに40度オフセットしてある。 |

CD78Jrと218Cのエレメントクランプのスパンは600ミリしかない。

|

取り外したCD78Jrエレメント、クランプ、カプラ。 |

218Cを120ミリ下げて最上部のナガラTV-1520とのスパンを2320ミリに広げた。 |

取り外したアンテナカプラBS-81CとエレメントクランプMC-310D。 |

CD78Jr撤去完了、次の144MHz八木アンテナ取り付け段取り済。 |

CD78Jrの218Cへの干渉について

2018年12月に設置したのだが直後からその上部にある218Cの7MHzに干渉によると思われる現象が現れた。

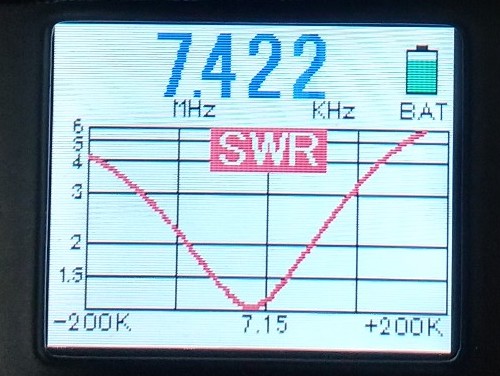

アンテナアナライザでは浅い同調点が複数あって

SWR値も落ち切らず不安定、最良点でもインピーダンスが高いなど。

オートチューナでのマッチングではチューニングが迷走して

すぐには定まらずスキャン停止後に手動でのL,Cの調整で追い込みが必要など。

考えられる原因は218Cとの間隔が600ミリと近いのと昇降時の建物との

障害回避で40度ほどオフセットしてありエレメントが直交配置になっていないので互いのエレメント先端部がインピーダンスの高い電圧腹に接近

することになるなどか。

撤去して218Cの特性が設置初期の状態になっていることが確認でき、オートチューナーも正常に動作するように

なって問題は解消した。

3.5MHzBANDの運用はまだするつもりなので別の離れたところのマストにロータリーではないが単独で設置する予定。 |

|

組み立て ('23.6.23〜6.24) |

DXアンテナ(株) DELTAX 10HK-144-2 2列スタック八木アンテナ。 |

シングル2基。オートクリップを90度回してエレメント中心を合わせて締付けるだけ。

|

スタックブームに組み付けて完成だがこの形での設置は諸条件の障害で困難だった。 |

Qマッチ・セクションの接続はマスト取り付け後にする。長さに余裕が少ない。 |

設置 ('23.6.26〜6.27) |

結局はシングルユニット、パーツを単体で順に取り付けることにした。 |

既設の給電同軸ケーブルも最延長で現状ここまでが限度。

|

218Cの上に作業の手の届く限界920ミリの処にブームクロスマウントを取り付け。 |

ブームの平行度、エレメントの垂直度と平行度を確認して仰角3度弱を付けて固定。 |

Qマッチセクションの長さに余裕が少なくてエレベータレールに干渉しない様にする。 |

大凡の地上高は、218Cが14m、10HK-144-2が15m、TV-1520が16.5mとなった。 |