| ケース・シャーシ加工、配線 |

アンプ基板、サブシャーシ、サブパネルAss'yを取り出す。 |

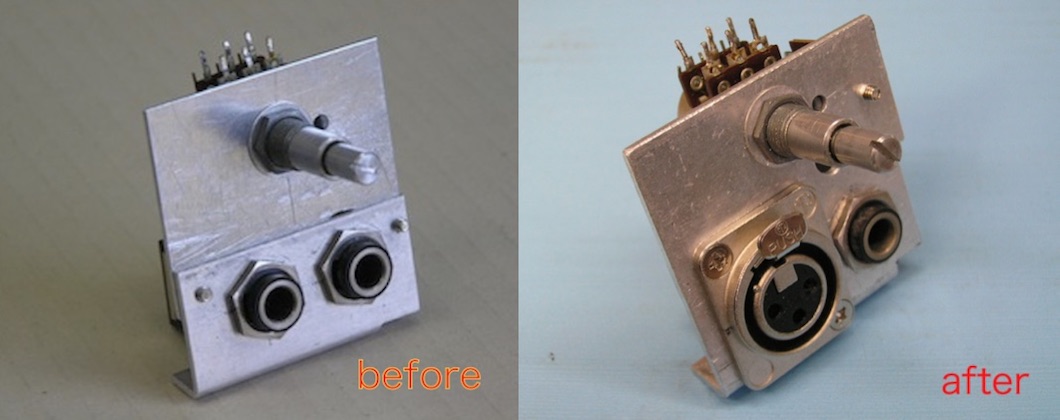

サブパネルはキャノンコネクタXLR用に作り直し。 |

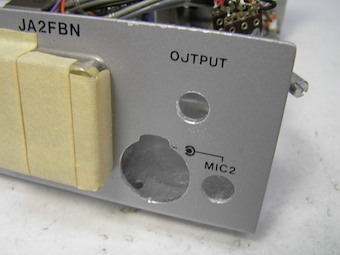

フロントパネルもキャノンコネクタXLR用に改造加工。 |

旧サブパネルと新サブパネル。フォンジャックは取り付けでコモンスリーブがアースされないタイプ。 |

こだわり

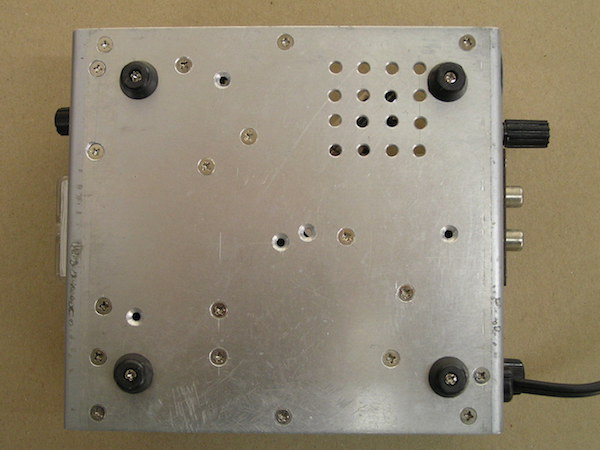

目線の高さに設置すると底部の色々な突出物が見えることがあって気になると言うか嫌なので

ちょっと余分な作業で面倒だが本機ではケース底面のネジなどの突起物がないようにした。

そのためケース内のパーツ、ユニットなどの取り付けを底面外側からの皿ネジで行なっている。

ケースの板厚が2ミリはM3皿ネジの皿モミの加工に使える厚さなことも条件としてある。 |

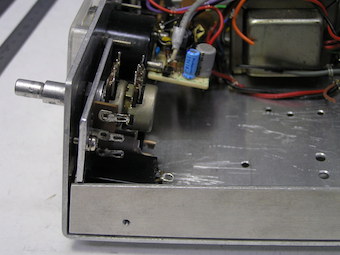

サブパネルAss'y背面。 |

サブパネルAss'y取り付け。 |

取り付け背面より。 |

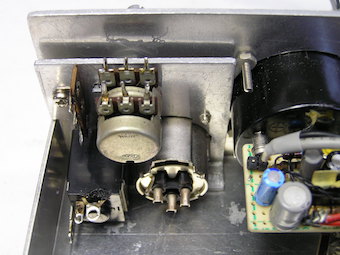

真空管アンプユニットサブシャーシ背面。 |

取り付け前に予備配線。電源系と信号系のアースは分離。

|

|

真空管は12AX7A(東芝)、ヒーターはAC6.3V。

真空管は12AX7A(東芝)、ヒーターはAC6.3V。 |

メーター照明のLEDが眩しいので遮光の紙を貼り付け。

メーター照明のLEDが眩しいので遮光の紙を貼り付け。

|

2PメタコンはスタンバイスイッチのSEND信号出力

2PメタコンはスタンバイスイッチのSEND信号出力

|

シャックのラックに配置とダイナミックマイク AUDIX OM3 |